雑文(現地改修型)

今日の雑文は省力生産である。沈頭鋲の取り付け箇所にフィラーを盛って削り出し、その上からサフを吹いて塗装していたのが、フィラーも削り出しもサフも省いて、ベコベコのジュラルミン板にそのまま暗緑色を吹き付けるようになった、というあの省力生産である。この例え、分からない人には一切分からないであろうな。例を引いてより話を難解にするのは私の悪い癖である。

この度、一部の界隈である心理学上の効果が話題になっていた。長々と書くのは面倒くさいので、もうズバッと書いてしまおう。ダニング・クルーガー効果である。

ダニング・クルーガー効果とは、簡単に言ってしまえば「能力の低い者は、能力の低さ故に自己を過大評価する」とする仮説のことである。

結論から言えば、この仮説に関しては「追試でそのような傾向があることは確かめられているものの*1、それが能力の低さに起因するものかどうかは分からないし、傾向そのものも限定的である*2」ということで一応の決着を見ている。初めて脚注使った。

インターネットに長く浸かっていると、キナ臭いコンテンツを嗅ぎ分けることだけがうまくなる。そんな諸兄らのために早い段階で断っておくのだが、勿論私はインテリゲンチャではなく、心理学や行動経済学を学んだわけでもなく、この場も社会に対する義憤を迸らせるものではないので、諸兄らはどうか安心して肩の力を抜いて欲しい。

キナ臭いコンテンツを嗅ぎ分けることは、今も昔もインターネットを渡り歩く上では必須のスキルである。そうでもしなければパソコンに物理的な被害を被ったりした過去も過去であったが、SNSという増幅装置に感情をむやみやたらに増幅された結果、「世界の真実を自分だけが知っている」という優越感を容易く与えてくれる陰謀論にスポスポハマっていく現代も現代である。

諸兄らがかように嗅覚を逞しくさせたのは、生存のため致し方ない側面もあったのだろう。大儀なことであった。これからはその嗅覚を存分に活かして、爆発物探知犬の代わりに空港などで働けばよい。

一部の諸兄らが喜びそうなプレイの話はさておき、この度話題になっていたのは「ダニング・クルーガー効果が全く根拠のない話であるかのように解説したブログ」であった。

先ほども書いたが、ダニング・クルーガー効果の現象そのものは追試でも確かめられており、全く根拠のない話だとするのはかなり不誠実な態度といえよう。まあインターネットに自尊心をぶくぶく飼い太らされた輩には少々耳の痛い話であるから、盲滅法に反駁したくなるのも分からないでもない。少なくとも、ダニング・クルーガー効果の実際を知らなかった頃の私であれば、この手の話は喜んで読んだかも知れないな……と、私は過去の自分を律するようなつもりでこのブログを読んだ。

ところがどっこいである。前提の誤謬を抜きにしても、このブログというのが読者をイライラさせるのに関して、それはそれは天才的な文章運びを見せたのだから、私はうんざりしてしまった。筆者が自分の学歴や見識の高さを鼻に掛けているのは火を見るよりも明らかで、世間を斬った気になって悦に入っているのが文章の節々から滲み出している。

それでも私は、良薬口に苦しと言うし……と当該ブログを読み進めたのだから褒めて頂きたいものである。そもそもの話、これは良薬などではなく、殆ど栄養素サプリメントのような「飲まなくてもいいもの」でありながら、リカちゃんのお靴*3並みに苦々しいものであったので、私の苦痛の価値も2倍3倍に跳ね上がるものだと私は信じる。倍率ドーン、はらたいらさんもえびす顔である。

私が例の潜性遺伝のピカチュウ*4くらい顔をしわしわにしながら当該ブログを最後まで読み進めたところ、衝撃の事実が発覚した。筆者が所謂”情報商材屋“だったのだ。

情報商材屋である。人を悪し様に言って日銭を稼ぐ仕事である。私も文明人の端くれである以上職業に貴賎があってはならないと強く信じるが、他者を食い物にしてのうのうと暮らす者は別である。それは我々プロレタリアートの純然たる敵であって、打倒されるべき存在である。インターネットにも蛇蝎の如く嫌われており、勿論私にも蛇蝎の如く嫌われておる。ちなみに私は蛇蝎、つまるところヘビとサソリであるが、この両者のことは割と好きである。どうでもよい。

全てがひとつに繋がってしまった。自分以外が馬鹿だと信じ切っている筆致、世間を斬った気になっている粗暴さ、そして誤謬を無視する面の皮の厚さ。考えてみれば、全てが情報商材屋という一点を指し示していた。

勿論、情報商材屋だからと言って書くものが全て無価値だというものではない。情報商材屋のくせに誤謬を含んだ文章を書くから無価値なのである。そもそもマイナスからスタートしておるのだから、そのあたりには自覚的であってほしい。諸兄らも異性に好意を持って貰いたければ、必要なのは足し算であって掛け算ではないことを努々忘れぬほうがよい。ゼロには何を掛けてもゼロであり、マイナスにプラスを掛けても負債が大きくなるだけである。

私は悲しい。例えばこれが本当に良薬や栄養素サプリメントやリカちゃんのお靴であれば、口から吐き出すことも容易いし、口直しと称して何かを食うことも出来る。

しかし文章や知識ではそうはいかない。諸兄らも、これまでの人生の内で忘れてしまいたいことがあるだろう。しかしそうは問屋が卸さないのである。第一、諸兄らの場合、諸兄らが忘れたとて、例の一件はなかったことにはならないのですよ。*5

こうして心が食ってしまった毒を吐き出すには、冷笑主義に則った雑文を書くことが一番である。古人は言った、心につける薬はないと。心は情報の消化器官であるので、虫下しを食わせるのが一番である。

私の溜飲は下がった、諸兄らも好きにしろ。こうして省力生産された飛行機の如く、推敲もほどほどにこの雑文も尻切れトンボに終わっていくのである。

*1:心理学・行動経済学等の著名な研究論文が次々に追試失敗【心理学】|手記千号|note

*2:The Dunning-Kruger effect is (mostly) a statistical artefact: Valid approaches to testing the hypothesis with individual differences data - ScienceDirect

*3:https://faq.takaratomy.co.jp/detail.aspx?id=14785&a=102&isCrawler=1

*4:キクミン on Twitter: "しわしわピカチュウを見て思い出したこと https://t.co/FNKovMz8vd" / Twitter

*5:無論、私の場合もそうである。

恐怖心の解剖

いつの間にやら今年も盆を過ぎ、怪談のシーズンである。

これは主に、ラテ欄に怪談番組がどのくらい登場するかで予測できる怪談の"旬"の話である。やや意外なことに、盆前・盆真っ盛りの間には怪談番組というのはあまり組まれない。これは盆の一連の行事が祖霊信仰に基づくものであるからで、盆真っ盛りの恐怖体験とは、つまるところその近隣に住んだり地縁のある人々のご先祖が引き起こしている確率が高いためである。

実際旅先で気が大きくなるのはままあることで、ご先祖達も久しぶりの現世にちょっと羽目を外して、そこないけ好かないヤンキーやギャルどもにちょっかいかけてみたくなったりするものだろうから、盆真っ盛りの恐怖体験はご先祖達が引き起こしていると言って全く差し支えないのだが、だからといって高祖のことを悪く言われたくはないのが人情というものだ。

よって盆が過ぎ、里帰りツアーご一行のご先祖達がナスの高速バスで西方浄土にお帰りになったところで、怪談番組は盛り上がりを見せるのである。あたかもうるさい先生の見回りが終わった修学旅行の夜のようであり、怪談とはそういうノリで語るのが最も適切である事を思い出させてくれる。ちなみに全ての学生時代を通じて私の身の回りには浮いた話のひとつもない輩どもばかりが群れていたため、我々が集まってする話といえば怪談と猥談しかなかった。宿泊研修も修学旅行も飲み会も、全て怪談と猥談で構成されており、恋愛談など差し挟まる余地もなかったことは今更書くまでもない。

さて、いくら旬だからといって私が再びここで怪談を開陳してしまったのでは、修羅のインターネッツに創造性を疑われてしまう。こいつ困ったら怪談書いてるな、と思われてしまうのだ。実際のところこの雑文にはネタが多くあるわけでもなく、書いているのも天然無能ことこの私ひとりであるので、ストックがそれなりにある怪談の方から優先して書きたい気持ちはあるのだが、ここが怪談サイトだと思われるのは不本意である。

恐怖とは、言ってしまえば緊張と弛緩のバランスである。怪談サイトの100ある怪談のうちの本当に怖い1話より、日常ブログや雑文サイトの中にある怪談1話の方が怖い。これはひとえにその他とのギャップによるもので、他の話や雑文がくだらなければくだらないほど、たわいなければたわいないほど、たった1話の怪談の異質さが目立ち、そこに恐怖が生まれるのである。

私は些か文章力が不足しているため、このギャップをあえて作ることにより、読者諸兄が覚える恐怖感の底上げを図っている側面がある。よって、あまり怪談ばかりに頼って記事を書き続けるわけにもいかないのだ。……しかしまあ、ここまで内情を詳らかにする雑文サイトは珍しいのではないか。諸兄らは私の何ら隠し立てしない正直さを賞嘆すべきである。

話を戻そう。一口に恐怖と言っても、様々な切り口がある。私は基本的に合理主義者かつ懐疑論者であるので、超常的な話に関してはあまり恐怖を覚えない。信仰心もないので、海外ホラー映画のような、困ったら悪魔を持ち出してくる話も願い下げである。土着文化というものが希薄な土地に育ったため、因習とかいったものに対する民俗学的恐怖心というのもあまりない。

よってやはり一番怖いのは、理屈付けを拒否されることであると言わざるを得ない。話が不可解であれば不可解であるだけ怖い。それは様々なファクターをただ散りばめておけばいいというものではなくて、それらは繋がったり繋がらなかったり、繋がっているはずの部分が実は繋がっていなかったり、と、まるで規格の違うブロック玩具を相互に組み立てるようなもどかしさがあるべきなのである。そこに入るはずのピースが入らない、そういう恐怖こそ最も洗練されていると思う。いつだったか、誰かから聞いた話で、あまりに不可解で私を震え上がらせたものがあるのだが、これに紙幅を割いてしまうとここが完全に怪談サイトになってしまうため今回は割愛する。いずれ機会があれば整理して書こうと思っているので、諸兄らもお楽しみに。

実際のところ良い文章を書くには、自分が何を好きか、あるいは何を嫌いかをきちんと考えることが必要だ。この場合でいえば、きちんとした怪談を書くためには、私が怖いものは何か、ということを考える必要がある。

結論から書いてしまえば、私が怖いものといえば、チワワである。そう、あのチワワである。ケンネルクラブに登記された犬の中で最も小さい犬である。本邦ではかつて消費者金融のCMに登場して一大ブームを築いたあの犬である。

犬が嫌いなのかといえばそうではない。世の中に犬の類いは多くあるが、大体どの犬もそれなりに愛らしいと思える程度には博愛主義である。また、一部の人が怖がる大型犬も別に嫌いではない。実際に飼う場合にどうかは別として、犬は大きければ大きいほどいいと思っているきらいすらある。小型犬が嫌いなわけでもなく、シーズーや狆などとは仲良く戯れたこともある。もっと言ってしまえば、別にチワワが嫌いなわけではない。ただ、怖いのである。

私はよくその恐怖を説明するために「深夜、道の真ん中に牙を剥いたチワワが仁王立ちしてたら怖いでしょ」などと言うのだが、よく考えてみれば、深夜に1対1で遭遇すれば大抵の犬は怖い。それが牙を剥いていれば尚のことである。それがドーベルマンやウルフハウンドだった場合、おそらく我々は助からない。

しかしながら、私にはそれがチワワであった場合の方が怖いのだ。何故なのか。後学のために少し考えてみよう。

まずひとつはその大きさである。前述のように、チワワは地球上で最も小さい犬である。体高にして25cm程度、重さにして3kg以下に過ぎない。万一襲われても、成人の力であればなんとかなるかも知れない相手と言えよう。しかし裏を返せば、それは成人はチワワが襲うには分の悪い相手だということである。

次に言えるのは、その気性である。チワワの気性は一般に荒い。飼い主以外には非常に攻撃的であるとされる。その上、図体が小さいくせに物怖じせず、何にでも立ち向かうのだから始末に負えない。それは最早勇敢を通り越して蛮勇である。

さて、このような冒険主義の犬が深夜の路上で、よりにもよって人間の内でも割とトロい部類である私などと渡り合った場合、一体何が起こりうるか。

チワワが私に襲いかかり、私がそれをただ受けることしか出来なかったとしよう。おそらく私は咄嗟にはチワワをどうにもすることが出来ず、腕や足などを噛まれながら必死でそれを払いのけようとするだろう。しかし反撃らしい反撃を加えられるわけではないので、チワワは私を執拗に追ってくる。なにせ犬には逃げるものを追いかけるという本能があるのだ。

もうこの時点で私は指の1、2本は食いちぎられておるかも知れぬ。ステータスとしては同じになったが、私はムツゴロウではない。象と仲良くなろうとして近付いたら踏まれそうになったのでスコップを持って象に襲いかかろうとした世界一強い男ムツゴロウではないのである。私はいずれ息が上がり、立ち止まることになる。するとまたチワワがその白い牙を剥き出して飛びかかってくるのである。

私が喚けど騒げど、誰も助けには来ない。畜生。こんなことなら鞄の中に呼び込み君でも忍ばせておくのだった。呼び込み君さえあれば、深夜の住宅街に鳴り響く脳天気な音楽につられて、欲の皮の突っ張った主婦の皆々様などが家を飛び出して来たかもしれない。しかしながら呼び込み君は末端価格で1体2万5千円ほどするガジェットであり、一介の無職が気軽に持ち歩くには少々高価であると言える。畜生。何もかも資本主義が悪いのだ――そんなことを考えている間に、チワワは私の喉笛を噛み切りに来るだろう。

さて、ここでまたチワワの特徴がひとつ、恐怖のファクターとして働くことになる。チワワはその大きさゆえに、おそらく人ひとりを

……ここまで耐えてきた諸兄らももうお分かりのように、私が恐怖しているのは"苦痛に満ちた死"であることが分かった。

この病んだ時代に、誰しもが死を夢見ながら、選択的死の方法にその実それほどバリエーションがないのは、苦痛に満ちた死を迎えたくないからだ。誰しも苦痛に満ちた死を選びたくはないからこそ、ドアノブで首を括ったり、練炭を焚いたりするのである。残念ながらそのどちらも失敗すると大変な苦痛を伴ってこの世に暇乞いをすることになるわけだが、なるべく苦痛の少ない方法で暇乞いをしたいという気持ちはどうやら人類の通奏低音であるようだ。

私は合理主義者である。超常現象が人に死をもたらすとは思えない。しかしながら、動物が人に死をもたらすことは往々にしてあり得る。そしてそれは、"殺しの下手な"生き物たちによる行為である可能性が高い。なぜなら人を一撃で死に至らしめることの出来るような類いの動物は、その分管理も厳重であることが殆どだからだ。

人間は世界に自身の理想を投影して生きている。実際にそうなるかどうかは別問題として、私は突き詰めてしまうと、「私が勝てるかも知れない生き物」か「私をひと思いに殺してくれる生き物」しか安心して愛玩することが出来ないような気がする。勿論、クマやチワワなどはその範疇から外れているのである。

彼らに仏心を期待するのは間違いだ。そこには苦痛に満ちた死のみが待っている。そして人間の苦痛に満ちた死に対する恐怖心のことを考えれば、それを迎えた者の魂がそこらに浮遊しているとしてもなんら不思議ではないのかも知れない。ヤンキーにちょっかいをかけるのはご先祖達、と決めつけたのは、些か早計であったかも知れぬ。その場合空間を漂っているのは苦痛に満ちた死に対する純粋な恐怖であって、恐怖が恐怖を呼ぶ連鎖があったとて何もおかしくはないのである。

オペレーション・クラークフォビア

服を買いに行ったのである。実に8ヶ月ぶりのことであった。

というのも、私ほど無職が板についていると、気付かぬうちに服がボロボロになるのである。そのプロセスについて、もしかすると無職ではないかもしれない諸兄らのため、分かりやすく解説してみよう。

まず、無職は無職であるので、背広やワイシャツの類いは生活の中にほぼ出番がない。実際のところ、学生時代の求職活動以外のシーンでこれらを着用したのは、祖父の葬儀の際だけだった。学生という身分を返上してからいくつか短期・長期を問わず職にありついたが、そのいずれでも背広を着用したことはない。大抵は作業着か、適当なパーカーなどを着用していた。つまりはそういう職業である。

このように、無職が普段着用するのは、オンとオフを問わず所謂カジュアルスタイルであることが殆どである。私の場合はジーンズとTシャツ、その上に適当なパーカーやミリタリーブルゾンを羽織っていることが多い。

この構成は学生時代から何ひとつ変わっていないわけだが、私は少々特殊な学生生活を送っていたので、足を保護するための長ズボン、作業性を高めるためのスニーカー、学校に置いてある作業着と着替えやすいパーカー、気温によって調整が出来るよう半袖のシャツ、というコンポーネントそのものが事実上学校によって指定されていた。それに則って生活をしていたので、これ以外の構成をしなくなってしまった側面は大きい。

話を元に戻そう。無職はその経済的事情ゆえ、就寝専用の寝間着を持っていないことが大半だと思われる。私もご多分に漏れず、「ちょっとこれを外で着るのは憚られるな」と思う程度にはくたびれたTシャツを寝間着に転用することで、これまで凌いできたのである。加えて、無職は如何せん無職であるので、実際のところ1日の大半を寝間着で過ごしている。

ところがである。諸兄らも心当たりがあるだろうが、人は寝ている間に意外なほど動くらしく、寝間着は殊の外傷みが早いのだ。

外で着られるTシャツの数にも限りがある。無尽蔵に寝間着におろしていく訳にはいかない。しかし寝間着は次々と死んでいく。襟ぐりが伸びきる。縫い目がほつれる。どこからか長い糸が出る。脇腹や裾に穴が開く。袖が脱落する。それでもそれを着るより他にないから着るのである。そして一度着たからには洗濯をせねばならないので、穴やほつれは更に大きくなっていくのである。

こうなってくると、もうみすぼらしいなどというレベルではない。格好だけで言えば、嵩山の洞窟で9年間壁に向かって座禅を組んでいた達磨大師と同じか、それ以上すごいことになっているであろう。達磨大師も座禅を終えた後、追われるように洛陽近辺の服屋に行ったはずである。

私もこの度ちょっとした臨時収入を得たので、丁度いい機会だと思って最初から寝間着用にTシャツを数枚買うことにした。本当はギター関連機材か本などに費やしたかったのだが、外でギリギリ着られる服を数枚でも保っておくことは、文明人に強いられる必須の投資である。何しろ、道を歩けば犬猫の類いですらパリッと糊のきいたおべべを着ておる時代なのだ。人間様がズタ袋同然の粗末な布を身に纏って歩いていれば、問答無用で通報されるのがオチである。勿論私が文明人であるかどうかについては議論の余地があろうが、服さえ着ていれば、とりあえず社会という共同体の範囲にギリギリ収まるものとして扱われるのである。

私は残念ながらブランドというものには興味がない上に、予算も限られている。よっていつもの薄利多売系服屋に向かった。適当なTシャツとジャージズボンをそれぞれ2、3枚ずつ見繕ってレジに向かうと、会計をする店員が「こちらのシャツ、5枚お買い上げになれば5千円になりますが」と言ったのである。

コミュニケーション能力に難のある読者諸兄らには勿論理解して貰えると思うが、服屋というのはどのような形態であれアウェイである。我々は店員の目を盗んで入店し、その気配に細心の注意を配りながら服を見繕い、真っ直ぐにレジに向かって逃げるように退店するのだ。勿論、その過程で店員に話しかけられてしまえばゲームオーバー、どんなに気に入らなかろうと何かひとつは買わなければ生きて店を出ることは叶わない。服の選定にも細心の注意を要する。なぜなら、試着などしようもんなら責任を取ってその服を買わねばならないからだ。よって、サイズ間違いなど絶対に許されない。達磨大師もおそらく洛陽の服屋ではそういう行いをしたはずだ。何と言っても、壁に向かって9年も座禅をするような人物なのだから。

そのような神経をすり減らすミッションをこなし、もう少しで退店出来る……と緊張の糸が緩んでいた私に、この発言は全くの不意打ち、死角から飛んでくる鋭い右フックであった。あの時の私は、それはそれは哀れなほど取り乱していたと思う。

アッソウナンデスカ、ヘェ~ジャアアレダ、アノ、エート、モウチョットミテキテモイイデスカ?とヘリウムガスを飲んだバルタン星人のような声で言うと、私は回れ右してTシャツ売り場へともつれる足で駆け込み、目についたシャツを3枚ひっつかんでレジに戻ったのである。

会計を終え、全身の骨がゴムになったかのような足取りで店を後にし、速度超過気味に家に帰ってきてから、私はまた大変なことに気付いた。購入したTシャツの中に、殆ど白と言ってもいい色味のものが混じっていたのである。追加したシャツのうちの1枚であろう。

私はこういう自意識の持ち主である以上、彩度や明度の高い服を好まない。そういう服を着ていると、街中で必要以上に目立っている気がしてしまうのだ。勿論そんなことはないし、己の無価値は己が一番理解しているが、着ているだけでそう思ってしまうのだから、それならばいっそ着ないほうがずっと精神の安定によいことは理解していただけると思う。

今回購入したのは寝間着としてのTシャツであり、基本的にこれを着たまま出歩くことはないわけだが、着ることになる人間は同じ私なので、着用によるスリップダメージは変わらず通ってしまう。さながらのろいのそうびである。なんということだ。これは手痛い失敗である。失敗したからといって、まさか返品など出来るわけがない。そんなことが出来るなら、前述のようにステルスゲームのような買い物の仕方はしないのだ。

結局その後数回そのTシャツを着たが、ふとした拍子に裾や袖が目に入り、その度に「白だ!」と衝撃を受けるので本当に精神衛生によくない。私ともあろう者が、寝ても覚めても白いTシャツを着ている。とてもつらい。

それに加えて、もっとつらい事実がある。実はこのTシャツ、5枚5千円のセールの対象外だったのだ。それに気付かないほど動転していた私も私だが、紛らわしい陳列をしていた店も店だ。5枚セットが成立しなかったため、私は満額を支払い4枚のTシャツと1枚の白いTシャツを買ったことになるが、それを指摘しなかった店員は一体何なのだ。人の心がないのか。それとも、服屋に来る人間は皆いついかなる時でも冷静で、加減乗除の四則演算は完璧だとでも言いたいのか。残念ながら私は九九もおぼつかぬほど数に見放された人間であるぞ。

やはり服屋とは一瞬たりとも気の抜けない、純然たる敵地である。次はぴっちりとしたステルススーツに身を包み、ダンボールに入って入店することにしよう。

ある書店の死(または、記憶)

一昨日、本当にひょんなことから、ある書店の閉店を知ったのである。

そして今日、私はあるホームセンターの駐車場で、買った洗剤を車に積み込みながらそれを思い出したのだ。昼過ぎとはいえ、日はまだ高かった。今日は夕食の準備を急ぐ必要もない。私はまだ7月だというのに異様な暑さの屋外や、冷房もなく風もあまり抜けない自宅にいるよりは、エアコンの効いた車の中にいた方がまだしも快適だと思って、その書店へと向かったのである。

その書店というのは、かつてはどこの町にもあった、中規模程度のものを想像して頂ければ、概ね実態と相違ない。

それなりに広い平屋建てで、ごちゃごちゃと本の並ぶ書架の壁を過ぎると、これまた乱雑に陳列された文房具や紙類、白地図などが客の往来を妨げんばかりに配置されている。これが書店部分で、建物全体の半分強を占めていた。

もう半分は何だったのかというと、かつてはレンタルビデオ店だったのだが、こちらはいつの頃からか形骸化していて、今は空の棚が並んでいるだけの空間である。

もとより書店部分とレンタルビデオ店部分の間に、壁や間仕切りは一切ない作りだ。今は虎縞の棒が渡されたカラーコーンが立ち並んでいるが、かつてはその間の線引きは非常に曖昧だった。レンタルビデオ店のレジで文房具が買えたくらいである。しかし書店のレジではレンタルビデオを借りることは出来なかった。

駐車場に車を停め、蝶番が痛んでいるのかいつでも扉が半開きになる玄関を通ると、すぐ横にくじ引きとクレーンゲームが一体になっているタイプのプライズゲームが白々しい蛍光灯を灯していた。

私はクレーンゲームというのが苦手で、この筐体で遊んだことはないのだが、私の記憶にある限り、陳列されている景品の中で最も価値の高かろうと思われるもの(それは主に、その時々の最新型のゲーム機であることが多かった)が排出されているのを3回目撃している。縁日のテキ屋のスピードくじよりは、よっぽど良心的なシステムだったらしい。

ところで私がテキ屋のくじで当てたものと言えば、どこかの国でおそらく違法にコピーされたタミヤのミニ四駆のパチモンくらいである。このパチモンというのがもう、外箱から中身から、あまりにもツッコミどころの多い代物だったのだが――この話は本題から逸脱するので割愛する。またいずれ機会があれば書くかも知れない。

店に入ると、割合あっさりとした閉店の告知と、文房具3割引の閉店セール告知が掲示されていた。私は何か、そんな値引きやセールを期待して訪れたわけではないのだ――と誰かに言いわけでもするような心持ちになりながら、それでも文房具の棚へと足を向けた。

文房具ほど、個人の好みがはっきりと細分化される道具というのもそうないだろう。シャープペンシルひとつとっても、文房具売り場の棚には数多のバリエーションがずらりと並んでいる。長いの短いの、太いの細いの……と、過剰なのではないかと思えるほど、細分化された道具が並んでいるというのは、一種異様な光景でもある。

そういう私は中学生の時分から、横ノック式のシャープペンシルを愛用している。私は文房具マニアではないので、不正確な、あくまで印象の上での話となるのだが、現在横ノック式のシャープペンシルは販売されていない(と思う)。オーソドックスな上ノック式や振り子ノック式、そもそもノックのいらない自動給芯式など、ありとあらゆる給芯方式が店頭に並ぶ中で、横ノック式は淘汰されてしまっている。

またこれも印象の上での話となってしまって心苦しいのだが、シャープペンシルの給芯方式が多様化する中で、最後まで横ノック式を生産していたのはぺんてる社だったと思う。というのも、私が今使っているのもぺんてる社のシャープペンシルだからだ。

当時高校生だった私は、このシャープペンシルの使い心地に文字通り熱狂した。だからこそこのシャープペンシルを売る店がひとつふたつと減り始め、生産終了の気配を感じ取ったと同時に、店頭にあった在庫をごっそり買い占めるに至ったのだ。

校則でアルバイトは禁止されていたので、少ない小遣いを叩いて、シャープペンシルを37本買ったのである。青春まっただ中の高校生が行う消費行動にしては、何と夢も希望もない話だろうか。しかしながらこの時大量に買い込んだおかげで、その後の学生生活、短い社会人生活を通じ、シャープペンシルに困ることはなかったのだ。これは英断だったと今でも思っている。

その私がシャープペンシルを37本買った店というのが、他でもないこの書店だった。

そんなこともあったなと思いながらシャープペンシルの売り場を抜けて、白地図の売り場を突き当たり、左を見ると、カラーコーンの向こうにかつてレンタルビデオ店だった空間があり、その隅には棚で囲まれた区画があった。

読者諸兄はお分かりのこと、それはかつてアダルトビデオを陳列していたコーナーの名残である。あの薄っぺらいサテン地の暖簾こそもうかかっていないが、棚にはメーカーやジャンルのインデックスが残っていた。

実はこの店は、私が通っていた高校から最も近くに位置する商店だったのである。

私が通っていたのは住宅街のど真ん中に建つ高校で、自慢ではないが中途半端なバカが多く入ってくることで有名だった。どいつもこいつも突き抜けたバカではないので面白青春グラフィティとは一切縁がなく、かといって頭が良いわけでもないので理知的なユーモアを楽しむことも出来ない、中途半端な構造の中途半端な15歳が中途半端な顔をして入学してくる、そういう高校だったのである。勿論そんな中途半端な奴らを集める中途半端な学力レベルであるので、半期に一度はベネッセの社員が講演にやってきて、「受験は団体戦だ!」と熱くぶち上げていた。

そんな高校であるわけだから周囲の環境も中途半端で、付近に駅はなく、バス乗り場も遠く、遊べる場所と言えば児童公園とジジババの集うゲートボール場しかなく、飲食店も含めて周囲に商店と呼べるものがこの書店しかなかったのだから、今考えてもすごい環境である。勿論、校内に購買などというステキ施設はなく、うっかり弁当を忘れて家を出ようものならすなわち餓死が待っていた。その代わりなのか、「午後の紅茶」のみを売る自販機だけは設置されていたので、脱水症状は免れることが出来たのである。生かさず殺さずを地で行く作りである。運営側がそんな発想だから、高校のくせにアルバイトが全面禁止なのである。

今さらりと書いてしまったが、校内に購買がないということは、ノートを忘れたり筆箱を忘れたりした際もかなり恐ろしいことになるのはお分かりいただけると思う。友達を頼ろうにも、いつでもそのアテがあるわけではない。そもそも友達と呼べる人間がいない場合もあろう。よって、昼休みに玄関側に面した窓から外を眺めていると、弾かれたように自転車で爆走する生徒が時折見られた。無論昼休みに無断で校外に出るのは校則違反であるが、彼らにとってはノートや筆記具がないことの方が恐ろしかったのだろう。

近いとは書いたが、書店まではそれなりに距離がある。交通量が多く、なかなか変わってくれない信号も道中にある。よって彼らが必死に自転車を駆ってノートや筆記具を贖って帰ってきたとて、校内に入れなくなるリスクは常につきまとっていた。昼休みが終わると玄関は施錠されてしまうのである。たった1冊のノートを掴み、汗だくのまま施錠された玄関の前に立ち尽くす姿は、想像するだに恐ろしい。

こんな環境でなぜ購買が設置されなかったのか未だに疑問なのだが、とにかく我々は「そういうもの」として日々を暮らしていた。だから必然的に、一番近い商店であるこの書店にも我が校の生徒達は結構訪れていたと思う。

生臭い話で恐縮だが、性欲の鬱屈した男子高校生のやることというのは今も昔も特に変わりはない。週刊誌のグラビアを鼻の下を伸ばして眺め、サテン地の暖簾の隙間や下からアダルトビデオのパッケージを眺めるのである。それでいて成人誌を立ち読みしたり、あの暖簾をくぐったりなどする勇気はないのだから、本当に中途半端であった。

ある放課後のことである。私が漫画の単行本を買うために書店に入ると、ちょうど漫画誌を立ち読みしていたクラスメイトの田辺が、私の腕を強引に引っ張ってレンタルビデオ店側の隅へと連れて行った。

田辺は鼻の穴を大きくしながら、「大変なことを知った」と言った。田辺は学年の中では割と突き抜けたバカ側に寄った人物だったので、私はにべもなく「よかったね、おめでとう」と落合博満のような受け答えをしたのだが、田辺が悲しそうな顔をしたので話だけは聞いてやるかと思い先を促した。

すると田辺は声を潜めながらも心なしか誇らしげに、「高校生でもアダルトビデオが借りられる」と言ったのである。今思えばバカであるなあ。しかしながら、その情報にいきなり首ったけになってしまった私も無論バカであった。

田辺の語るところによると、例の暖簾のすぐ脇の棚に並んでいる「パロディ」とラベルをつけられた映画は、実質アダルトビデオでありながら、レンタルに年齢制限がないのだという。

読者諸兄も察しがついたと思うが、これは所謂パロディAVというやつだ。この店では何故かパロディAVを年齢制限なしに貸していた。どちらかと言えば体が資本であるので役者の演技は大根だし、修正はミラーボールかと見紛うばかりに濃いし、タイトルもあまりにバカバカしすぎて、実用目的で借りる者などいないと店側は踏んでいたのかも知れない。

しかしながら、そこは性欲を滾らせた男子高校生である。なんなら我々はおっぱいの出る映画を片っ端リストアップして共有していたくらいだったのだから、本番がある映像を借りられるなら、その他の瑕疵など気にもとめなかった。

この田辺の発見は、(一部の)男子の間に瞬く間に広がった。その後パロディコーナーの映画はいつも貸し出し中になっており、結局私が観られたのもこの時に借りた『Mr. & Mrs. エロス』だけだった。これは勿論『Mr. & Mrs. スミス』のパロディだが、元ネタの映画もまあまあ酷い出来であるので、このふたつを比べた時、私は思い入れを加味せずとも『エロス』の方に軍配を上げてしまうかも知れない。だいたい『スミス』の方も、セックスがどうこうする映画である。

私はかつてパロディAVが並んでいた空っぽの棚を遠巻きに眺めて、急にこの店がなくなってしまうのが惜しいような気がした。それはこの店の閉店を知った時、この店に入って閉店の告知を読んだ時とは比べものにならない強さだった。私の人生よりも長くこの地にある店である。勿論、ここで何かを買ったのも一度や二度ではない。なにしろ、我々にはこの店しかなかったのだから。

しかしながら、この店に往時の賑わいがないのもまた事実だった。私が卒業してから数年後、高校のすぐ近くにコンビニが建ったため、わざわざ遠いこの店を選んで週刊誌のグラビアを見に来る生徒は減ってしまっただろう。レンタルビデオ店が廃業しているのも既に書いた通りである。がらんとした空間に立ち並ぶ黒いスチールの棚は、この店を蝕む癌細胞であるかのように思われた。半分が既に死んでいるなかで、遺された半分は必死に生きながらえようとしてきたのである。

その努力も仄暗い死の影を振り払うことは能わず、今や完全な死がこの店に訪れようとしている。そう思うと胸が締め付けられるような気がして、私はこの店の記憶を保つために何かを買わねばならないと決意した。

本は一度読めば二度と読み返さない。よしんばいずれ読み返すとしても、普段は部屋を埋める蔵書の中で迷子になっているだろう。それではこの店の記憶も、本の内容の記憶と共に次第に薄れていってしまう気がした。やはり生活の中で手に触れるもの、目に映るものが相応しい。それは何かしらの文房具、あるいは道具に外ならない。

筆記具はどのような形であれ、いずれ書けなくなってしまう。そうすれば廃棄せざるを得なくなる。ノートもスケッチブックも、いずれ一杯になってしまうだろう。見返さないものでは、記憶を保っておける自信がなかった。

私は困ってしまった。絵や作曲などの創作活動をほぼデジタル環境に移行してしまった今、紙とペンという原始的な道具で何かを行う機会は激減している。それに、今現在私は無職である。残念ながらあまり高いものも買うことは出来ない。

私はぐるぐると文房具売り場を歩き回り、児童文具のコーナーで乱雑に置かれていた1本150円のピンセットを先直、先曲の2本掴んだ。これも長らく売れていないと見えて、包みにはうっすら埃が被っていたし、そもそもピンセットそのものの在庫が3本しかなかった。

ピンセットは前々から、ビスを磨いたりするなどの細かい作業のために欲しいと思っていた。ギターを弾いたり修理したりしている限り、この作業は定期的に発生する。今のこの店において、これ以外の選択肢は存在し得なかった。残念ながら、私は種々の文房具と触れあう時期を既に過ぎてしまっている。その事実もまた私を悲しくさせた。私はレジに向かい、律儀に3割引になっている代金を支払って、店を後にした。

そして今、私の目の前には2本のピンセットが包みも破られないまま転がっている。チープなフィルムにチープな2色刷で書かれた「高級ピンセット」の文字が子供だましじみていて、あの店のどこか垢抜けない、おおらかな雰囲気をそのまま形にしたかのようだ。

私は次回ビスを磨く必要が生まれるまで、この包みは破らないでおこうと決めた。記憶にはそれを思い出すためのトリガーが必要だ。些細なものでもトリガーとなり得るものを手元に置いておかねば、記憶を思い出すことはなくなり、いずれその存在は完全に忘却され、この世から消えることになる。

人間は忘れる生き物だ。それと同時に、思い出すことが出来る生き物でもあると思う。そのためにはトリガーがいるのである。人間があの世に持って行けるのは記憶だけだ、と言ってものを処分したがる人がいるが、それは違う。記憶をあの世に持っていくために、我々にはものが必要なのである。

今後ビスを磨く度に、きっと私はあの書店のことを思い出すのだろう。

打鍵する人間愛の天然無能

大変なのである。

何が大変なのかというとこれである。

耳の早い諸兄らは既に知っているだろうが、これは極めて高いレベルで日本語を出力する人工知能である。重苦しい私小説やインターネットが無限のフロンティアだった頃の雑文、果ては昭和軽薄体まで何でもござれのハイスペックで、何回か使ってみた限り、数百文字程度の短文では殆ど破綻しない。お前は重松清か!と言いたくなる。

これは恐ろしいことである。私は先だってこんなことを書いていた。

代筆といえば、私の文章は一見、流行りの人工知能というものにも執筆できそうであるが、私という天然無能の思考回路を再現するのは逆に難しいはずだ。人工知能というのは、シェイクスピアやダンテやトルストイや谷崎潤一郎などのきら星の如き作家達を読んで文章を学ぶのだから、筒井康隆やしりあがり寿や夢野久作を読んだ上でエログロナンセンス以外を出力している私の文章に近づくことすら出来ないだろう。

打鍵するチンパンジーの人工知能 - 雑記日記

なーにが近づくことすら出来ないだ。

まあ、論より証拠である。先日書いた雑文(本の回虫 - 雑記日記)の冒頭2行のみを入力して続きを書かせてみたのがこちらだ。うっかりブラウザで出力してしまったので非常に画角がアレゲなことになっているが、目をこらして読んでもらいたい。

……どうだろうか。私がまず驚いたのは、人工知能の頭の良さである。"つまり私の労働意欲は空転しっぱなしなのである"というくだりなど、最高にデカダンがキマっており、しびれる。似たような文章は乱歩か太宰か芥川だったかで読んだ記憶があるが、この際そんなことはどうでもよい。

加えて、この出力された文章をよく読んでみると、「分かりきったことを持って回って説明するように書く」という私の雑文の癖がしっかり転写されている。たった2行からこの癖が転写されるのだからすごい。

ちなみに、私の説明がくどくなるのは大抵冗談を言っているときである。金魚の糞のようにキレの悪い冗談を延々言うので、飲み会では煙たがられておる。かなり盛り上がっている飲み会の席上、冗談を他の参加者に「もういいから」と懇願されて中断した経験のある者がどれほどいようか。

私も私で、クソのキレが悪いことを「切れないナイフで四肢を切断するようなジョーク」と自嘲のふりをして気取ったりするのでタチが悪いのである。だいたい、切れないナイフで四肢を切断するという描写そのものが人を選ぶ。なるほどと膝を打ってくれるのは、殆どが『SAW』シリーズを全編見たとかいう異常者のみだ。私はやや意外にも異常者の類いは得意ではないので、彼らと仲良く語らうことは出来ればご遠慮願いたいところではある。

しかし、すごい時代になったものだ。そのうち、人間に許されるのは人工知能の良き編集者たり得ることだけになるだろう。おっそろしいねえ。やはり人工知能が天下を取る前に、我々はBMWで公衆便所に突っ込んでおくべきなのだ。……分からない人はもう結構!

その一方で、この人工知能の弱点というのも少し見えてきた。この人工知能、常体・敬体の違いを判別して地の文の運びをどこに着地するか見極めているような雰囲気があるのだが、それ故に私小説の如き重苦しい文体で始まった文を笑い話に着地させられないのである。これは面白い発見だった。

諸兄らのうちにも異論はあろうが、私の雑文は基本的に常体で書かれており、扱っているものはユーモアとナンセンス(あるいはホラー)である。これは某かの作家を参考にしたとかいうことではなく、かつての"雑文書き"達がみな常体で文章を書いていたことと、私がナンセンスを扱う以外に作文法を知らないからである。

ではいつからナンセンス以外書けないのか?というと小学生時分からで、卒業文集に載せる作文を全編会話文で書いて提出し、こっぴどく叱られたことがある。当時の私はご多分に漏れずスレたガキであり、小学校を卒業する程度のことに何の感慨も持てなかったため、奇行に走ったのである。それに加えて既に希死念慮というか頽廃的自我が芽生えており、「将来の夢」というテーマのスピーチで大真面目に「世界の終焉の可能性」と「そのような時代に何かを期待することの空しさ」を語り、聴衆の父兄らを絶句させたこともあった。書いていて恥ずかしくなってきたな。

実際のところ、ここ十数年の間、世界は終末時計の針を押しとどめることに必死であるのだから、将来に何かを期待することが間違っているのは自明である。自明であるが、そんなことを小学生の口から聞かされたくはないと思う。私自身ですらそう思う。

人は誰しも、必死で見て見ぬふりをしているものというのがある。私の場合は履歴書の空白だが、健全なホモサピエンスにとっては社会、ひいては世界の崩壊こそ直視したくないものだろう。その前提が分かっておらず、また手心を加えることもしなかったのだから、私は幼かった。今となってはリカちゃんのお靴並みに苦い思い出である。

そもそもの話、作文という課題は元々表現力を必要とされていない。既に起こったことに対して、自分がその時何を思ったかを書けばいいのである。そこに筆者の葛藤や人生観、読者へのサービスなどが介在する必要は全くない。どんなに作文が苦手なお子様も、数種類の例文から選択して巧く繋げば、そこそこの作文が書けてしまうのだ。

これに対して常々考えていたのだが、どうも私という人間は空っぽ、がらんどうであるようで、何もかもが私を素通りしていってしまうのである。

自分という器の中に信条だとか美学だとか、何かそういった筋や梁のようなものが通っていれば、外部から入ってくる物事はそれにぶつかったり引っかかったりもするし、それらを消化すれば何かを思うこともあるだろう。

ところが私には信条や美学といった骨組みが一切なく、「まあ、そういうこともあらぁな」という諦観に似た自若さだけが横たわっていたため、消化すべき引っかかりも起こらず、結果として感情が浮かばなかったのである。よく言えば泰然、悪く言えばでくのぼうである。私は小さい頃から本の虫だったので、覚えた感情を説明しうる語彙が足りなかったという訳ではない。説明するべき感情が起こらなかったのだ。

そんな奴には「何を思ったか」だけを問う作文という課題は酷である。当然だが、何も思っていないのだから何も書けない。ない袖は振れぬのだ。心はいつもノースリーブである。見苦しいほどノースリーブである。まだしもランニングのほうが露骨なぶん見られる。ノースリーブの中途半端さが人は恥ずかしいのである。冗談はさておき、私はそのために作話を覚えた部分がある。苦し紛れに嘘をついてばかりの人生であるな。

よって、時たま何かの事象ではなく自分自身について書けと言われると、如何せん自分の中にちゃんと横たわっているのが諦観のみであるが故に、先に書いたようなエスカタロジストはだしの文言をぶち上げてしまったりしていたのだ。はっきり言えば異常である。

……あまり育ちのせいにしてばかりいると夢枕に祖父と茨木のり子と泉谷しげるが立ちそうなのでこのくらいにするが、つまるところ私がナンセンス以外書けないのは、他に何も語るべきことがないからである。幸いにして、ナンセンスの名の下には、私のようなピンポン球の如き存在も何かを語ることを許されるのだ。

実際のところ、ナンセンス以外を語ろうとすると、いつか馬脚を現すのではないかと思って不安で仕方がない。私が他に語れるものといったら希死念慮と仙台で買うキャベツのまずさくらいのもんであるが、そのどちらもあまり人に聞かせるべきものでもないので自重している。それにしてもまずいったらないんだよ、仙台のキャベツ……おっと。

つまり、私がここでナンセンスを語るのは、消去法によるものとはいえ大いなるサービス精神と人間愛の表れであり、天よりも広く海よりも深い私の心だからこそなせる術である事を強調しておきたい。分かったら、諸兄らは「ここで笑って欲しいんだろうな」という部分を察知した場合すぐさま笑うべきである。笑えって言ってんだよこの野郎ッ。

更にはフォントカラーやボールドを極力使わないのも人間愛である。なかなか更新しないのも人間愛である。更新したらしたで冗長な文を書くのも人間愛である。そう考えると、私とは何もかもが人間愛で出来ている。そろそろこの暴走する人間愛を少しでも昇華するために、南米あたりに土地を買って、諸兄らと集団移住して町を作るべきかも知れぬ。王様は僕だ、家来は君だ。

諸兄らも気付いているだろうが、人間愛とはつまるところ、厭世のなせる業なのだよ。

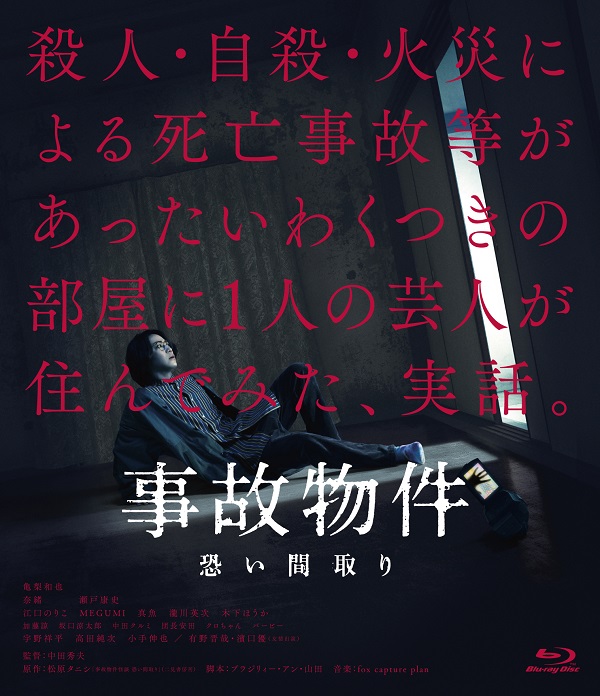

『事故物件 恐い間取り』映画評

『事故物件 恐い間取り』(2020年/松竹)

得点…46/100

"事故物件住みます芸人"こと松原タニシ氏のノンフィクション『事故物件怪談 恐い間取り』を原作としたホラー映画である。

ノンフィクションが原作というと、ニューヨーク州はアミティビル、オーシャン・アベニュー112番地で起こったデフォー一家殺害事件とその後の騒動に題を採った『アミティビルの恐怖』(ジェイ・アンソン)を原作とした映画『悪魔の棲む家』(1979年/AIP)を思い出すが、ロジャー・コーマン御大が去った後のAIPの映画には見るべきものがなく、この映画とて例外でないので諸兄らは観なくてもよい。ちなみにジェイ・アンソンによる原作はかなり誇張されて書かれているらしいので、ノンフィクション物件ホラーなど基本的に眉唾なのだと言える。

クズホラー愛憎家としては、原作の時点で「かなり怪しい題材を選んできたな」という懸念があったのだが、こちらの映画も残念ながらこの懸念を裏切ってくれるものとはならなかった。ちなみにこちらの原作であるルポもかなり、いや相当にテケレッツのパァな出来なので、諸兄らは読まなくてもよい。

以下、本文中の著名人の敬称は省略する。勿論、ネタバレにも一切配慮していないので留意されたい。

映画は売れない芸人・山野ヤマメ(亀梨和也)が、ある日相方の中井大佐(瀬戸康史)にコンビ解散を告げられるところから始まる。

中井はコネで放送作家の卵となったものの、ネタも書けない山野は路頭に迷う日々。中井も中井で提出した企画が全て没を食らい、苦し紛れに出した案が「事故物件に住んでみる」というものだった。山野は半ばとばっちりを食らう形で、その企画を実行することになる。

鑑賞を始めてまず最初に気にかかったのは、亀梨和也の眉がバッチリ決まりすぎていることだ。まあ一応は演じる役も人前に出るキャラクターであるし、当人はアイドルなのだから、もしかすると事務所の意向なのかも知れないが、ホラーの主人公には生活感というか、一種の隙のようなものが必要なのである。その描写が巧ければ、主人公が怪異に巻き込まれていく蓋然性というのも理解しやすくなり、鑑賞者は主人公と一心同体となる。

細かい話かもしれないが、神は細部に宿るのですよ。ノンフィクション・実話怪談を標榜するのならば、細かなリアリティというのはなお蔑ろにしてはいけない部分ではないか。事務所の顔色を窺わなければならなかったのだとすれば、これはミスキャストだと言える。

ちなみに、山野・中井のコンビ(ジョナサンズ)の当て馬としてブレイク中の芸人コンビというのが出てくるのだが、この片割れが加藤諒なので私は笑ってしまった。瀬戸康史と合わせてNHK Eテレ欲張りセットの如きキャスティングである。

山野が事故物件に住み始め、最初の怪奇現象を録画するまでは特に特筆することもない。丁寧でもないが杜撰でもない、当たり障りのない展開である。

ただし、「女が殺された」という触れ込みの部屋で、電話口から女の"笑い声"が聞こえるという怪奇現象が起こるのは、感情的に言えばやや矛盾している気がする。この些細な矛盾を更に積み重ねれば、より怪奇現象は解釈や理解を拒絶していき、恐怖を演出するのに一役買ったと思うのだが、これ以降特に(感情的に理解しがたい)怪奇現象が起こることはない。

つまりこの挿話は、原作にあった電話にまつわる怪現象(よく分からない言語で捲し立てる留守電が入る)を映画にも突っ込みたいが故に創作された部分だというわけだ。そうなると鑑賞者には妙な引っかかりと居心地の悪さだけが残ってしまう。

この時録画された映像(白い布のようなものが映り込んでいる)が、視聴率低下にあえぐバラエティ番組の1コーナーで放映されるとたちまち話題となり、山野の知名度も大きく上がることになる。中井は苦し紛れとはいえ自分の提出した企画が番組プロデューサーにかっさらわれる形になり、他の企画が通らない故に番組企画を外され、心中穏やかではいられず、山野の部屋に転がり込んで怪奇現象を録画する手伝いをすることを決めた。

この成功の後、ジョナサンズ時代から山野のファンであり、メイクアップ担当見習いとしてTV局に出入りしていた小坂梓(奈緒)を誘い、山野と中井はささやかな祝賀会を開く。大阪らしくお好み焼きを食べながら、山野は自分が芸人を目指したきっかけを語る……のだが、この挿話が今後特に活かされたりしないのが残念だ。その内容も端的に言えば「人を笑わせたいから」以外のものはなく、芸人を目指す人間なら100人中101人は同じことを思ってるだろう、としか思えないのがよくない。最近の芸人達が何かにつけ語りたがる、判で押したように似たり寄ったりの苦労話を聞かされているようで、見え透いたお涙頂戴感が鑑賞者を醒めさせる。

温かな食事は生の象徴であり、死や恐怖との落差を作るため、ホラー映画では殊の外多用される演出である。スラッシャーの古典『悪魔のいけにえ』(1974年/ブライアンストン・ピクチャーズ)では夕餉の食卓そのものが恐怖の現場になっていたし、同じ中田秀夫監督作品では、あのへなちょこサイコホラー『クロユリ団地』(2013年/松竹)でも、穏やかな朝の食卓に違和感をねじ込むことで戦慄を高めていた。このシーンは驚くほどレベルが高いのだが、それと同時に同作の中で唯一褒められる部分なので、時間を無駄にしたくない諸兄らは観なくてもよろしい。

ところが本作の食事シーンは、"芸人の苦労話"を恥ずかしげもなく開陳する以外には、自然な流れで小坂を山野の部屋へと連れて行くための「つなぎ」としての機能しか持っていない。完全に使い方を間違えているというか、どうせこのシーンを入れなければならないのであれば、もっと作り手や原作者の感情が出ない構成にするべきだった。

というわけで、中井と小坂の両名は山野と連れだって問題のアパートに来るのだが、ここで小坂が所謂「見える子」ちゃんであることが発覚する。具体的にはアパートの前の駐輪場で黒い人影を、部屋の前の廊下でバールを持った不審者を目撃してしまう。

昔ながらのカメラワークやアングルの工夫で見せる後者はともかく、ハエがたかっているようなチープなCGで怪異を出してしまう前者は最悪だ。何の恐怖もない。そしてスクリームクイーンであるはずの奈緒の演技は大根そのもので、ホラーというより百面相を観ている気になってくる。演技に緩急がないのだ。最初からフルスロットルなのである。コロッケの顔面モノマネの方がよっぽど緩急がついている。

ちなみに小坂が見たバールを持った不審者は殺人事件の加害者なのだが、何故加害者まで幽霊になっているのかというと、既に刑死しているからである。そう来たか。一応辻褄は合っているな、一応でしかないが。

前回以降めぼしい怪奇現象が撮影出来ず焦った山野は、ふとした拍子に小坂が「見える子」ちゃんであることを知り、撮影のアタリをつけるために部屋へと招く。しかし小坂はカメラの前では何も感じ取ることが出来なかった。

休憩中に小坂は殺人事件当時のシーンを"見て"しまうのだが、ここも演技が大根過ぎるあまり、乾いた笑いしか出てこない始末である。被害者役・加害者役の演技はなかなかいいのだが、如何せんヒロインがこれでは。これ以上奈緒の演技について論っても意味がないので、以下の文ではそれらは全て省略する。

なんとというかやはりというか、ずっと回していたはずのカメラは途中で録画が途切れており、問題のシーンは一切映っていなかった。その後山野はアパートの駐輪場で、中井はTV局に向かう道すがらで、全く同じ姿をした赤い服の女と遭遇するのだが、この女というのがあまりにも存在感がありすぎて、昼日中に立っているともはやジョークなのである。せめて暗がりに立っていてくれればまだ見られる映像だったと思うのだが、おそらく適したロケーションがなかったのだろうなあ。

赤い服の女の袖口から血がしたたり落ちるシーンもあるのだが、どんなに音響ではったりを利かせようと肝心の映像に恐怖感がないので、私は以前観た"細かすぎて伝わらないモノマネ"の『何が漏れてんのか知らんけど歌どころじゃない京都のストリートミュージシャン』というネタを思い出してしまった。「何が漏れてんのか知らんけど駐輪場でライブどころじゃない大阪のストリートミュージシャン」というタイトルが脳内で、「ピピン!」という効果音とともに例のフォントで被ってくる。それほどまでに映像に緊張感がないのである。関根勤も笑っているだろう。ちなみにこの後山野と中井は同時に車に轢かれる。

1ヶ月後、山野はついにバラエティ番組レギュラーの座をもぎ取った。新たな事故物件を探すため、不動産屋に赴いた山野に横水(江口のり子)という社員が対応する。ここは江口のり子の怪演が光るシーンなのだが、亀梨和也の顔をどうしても画角に収めたいカット割りのせいで、平面的で奥行きのない画になってしまっているのが惜しい。そもそも本作は亀梨和也を背中から映すシーンが殆どなく、常にいつでも登場人物を横に並べて喋らせたがるので、それが基底に流れるチープさを補強してしまっている。どのシーンを観ても、書き割りの中で演じているようにしか見えない。いや実際書き割りなのだろうが、それを隠しもしないのではもはやドリフのコントである。我々は映画を観たいのだが……。

殺人があったという部屋を即決した山野は、早速中井と共に移り住む。部屋に荷物を運び込んだ山野と中井の後ろからは、例の黒い影がぴったりとつけてきていた……のだが、ここではもう完全に黒マントの人物の形をしており、恐怖感は皆無である。しかもそのシーンにわざわざ2カットも使って長々と見せるので、とにかくテンポが悪い。こういうのは一瞬だけ、しかも遠方に見せるから怖くなるのであって、「はいこちら!」と明示してしまうとジョークになってしまう。

この部屋も部屋で、目に見えるところに血痕が残っていたりして、もう遊園地のお化け屋敷のようなテイストである。事故物件怪談の題材を1軒に絞らない以上、手早く話を進めたいという制作陣の思惑が透けて見えるディテールのツメの甘さがここでも光っている。

山野はついにルポ本(原作の『事故物件怪談 恐い間取り』のことである)を上梓し、講演も満員で売れっ子芸人の仲間入りを果たす。小坂はその山野の肩にふわふわとまとわりつくような髪の幽霊を見るわけだが、これもあまりにも実体感がありすぎるので怖くもなんともない。その後ジャンプスケア的演出が入るが、これも怖くないので論ずるに値しない。ジャンプスケアでジャンプできないって相当だぞ。

一方、郷里の母が倒れたという知らせを受けた中井は、撮れ高を焦るあまり小坂を再び部屋に呼ぶことを提案する。山野は仕事の失敗で落ち込んでいる小坂を励ますふりをして部屋に招き撮影を開始するも、小坂は何も感じ取ることが出来ず、その挙げ句風呂場の敷居でこけた山野に押し倒されラッキースケベを食らう始末であった。私にはこのラッキースケベ演出が本当に唐突かつ作劇上必要があるとは到底思えず、もしかすると本作は亀梨和也のファン層に向けた追っかけ映画でしかないのでは?と疑い始めてしまったが、おそらくそれが真相なのだろう。

山野が電話に出ている間風呂場に取り残された小坂は、この部屋のかつての住人であり、殺人事件の被害者である老婆の霊に、洗面台に顔を押し付けられて殺されかけるのだが……このシーンには複数の問題がある。まず、恐怖演出としてあまりに凡庸すぎるという点。老婆は「振り返ったらいる」というベタすぎる登場をするため、全く怖がれない。タイミングが把握できてしまうのだ。そういうひねりが本作には一切ない。本当に一切だよ。割り切った作りである。次に、奈緒の演技が……いや、この話は全て省略するのだったな。このシーンが特に最悪だとだけ書くに留める。次に進もう。

山野が情報や状況証拠から推理した殺人のシーンは、被害者・加害者役の役者の怪演もあって鬼気迫るものがあり、正直言ってげんなりする。それはひとえに他のシーンがあまりに凡庸以下であるためで、1から10までこの調子で進んでくれればまだ見応えのある作品となっただろうに……と思わざるを得ない。

小坂を送って山野が帰ってくると、中井が大急ぎで荷物をまとめていた。実家の工場で火事があり、父が生死の境を彷徨っているという。「誰かが死んでからでは遅い」と事故物件に住み続けることをやめるよう説得する中井に対し、山野は今更やめるわけにはいかない、と言って次の事故物件を探すのだった。

3軒目は先月首吊りのあった部屋だった。ロフトでごろつく山野を見つめる黒マントの人。もうジョークでしかない。この緊張感のなさはなんとかならんのか。そのうち山野はロフトに上がるはしごの手すりに凹みがあることに気付く。それに触れた瞬間猛烈な頭痛に襲われ、ついには仕事を休んでしまった。ちなみにこのシーンでは再び気でも狂ったかのような音響効果がかかるので、鑑賞者も頭痛を引き起こしそうになる。いや、それ以前にも頭が痛くなるようなもの散々見せつけられましたけど……。

前後不覚に陥った山野は自分の首に紐を巻き付け首を吊りかけるが、その身を案じ小坂が訪ねてきたことで間一髪救われる。小坂が事故物件公示サイトで調べたところ、この部屋では2人が死んでいたことが分かった。その理由は頭痛。いや、本当に頭痛から逃れるためだったと説明されるのだよ。

ところで、目の奥や眼球を中心に周期的に激しい痛みの発作が起こり、日常生活に差し支えるほどになる群発頭痛という病気は実在する。海外ではその痛みの酷さ故に"自殺頭痛"とあだ名されることもあるそうだが、現代の医療では予防こそ出来ないものの対症療法は確立されており、適切な治療と服薬を行えば軽減することの出来る病気である。みんな病院行ってくれ。

山野のコーナーは順調に数字を稼ぎ、ついに番組は全国ネットになることが決まる。山野もそれに伴い東京近郊の事故物件を探したところ、千葉市の2DKのアパートが引っかかってきた。恋人同士が無理心中を図ったのだという。

小坂は間取り図だけからでも何かを感じられるのか山野を必死に止めようとするが、やっとスターダムへの切符を掴んだ山野には響かず袖にされてしまう。このシーンはメロドラマ崩れの破廉恥なBGMをはじめとした、「邦画のダメなところ」を寄せて集めて煮こごりにしたような出来だ、といえばそれ以上の説明はいらないと思う。中田秀夫のメロドラマ趣味がここで顔を出してしまった。

上野駅に着いた山野は突然怪しげな男(高田純次)に呼びとめられる。高田純次は山野に悪霊が憑いていると言い、お祓いを勧めてお守りを手渡した。ちなみに700円である。このシーン、高田純次があまりに高田純次なので、私は戸惑ってしまった。ここは笑いどころかも知れないと思ったのだ。笑いどころであれば笑うべきだとも思ったが、それはここまでの低調な演出を笑っていたのとは別種の笑いだ。笑っていいのか悩ましい。まさかホラー映画を観ていて、売れない芸人のコントを観るような心持ちにされるとは思ってもいなかった。

物件についた山野は、荷ほどきをする間もなく部屋の真ん中で突然倒れてしまう。私は不覚にもここで爆笑した。何もかも高田純次が悪い。高田純次の布石がなかったら、こんなに笑うことはなかったと思う。夜も更けてから、やっとインターホンの音で目覚めた山野は恐る恐る玄関を開けるも、勿論そこには誰もいなかった。

大阪で仕事を続けている小坂は、中井から山野と縁を切るよう忠告される。中井は事故死した父の後を継ぐべく、放送作家の仕事を辞め、実家の工場に帰るのだという。そう忠告されたのにも拘わらず、なお小坂が山野の事故物件生配信を観ていると、画面の山野の顔が黒く歪んで映った。ここでも奈緒の演技が……いや、やめようこの話は。

数日後、帰宅した山野が眠ろうとしていると、部屋の明かりが消え、何者かに足を掴まれる。見れば痩せこけた老人で、驚いて振り返れば、備え付けの冷蔵庫の中で太った女がバターを食っている。天井裏からサラリーマンが這い出し、押し入れから包丁を持った女が飛び出して板間にいる男を刺す……特に前触れらしいものは何もなく、いきなり百鬼夜行が始まってしまうのである。ここまで緩急の付け方がおかしいホラー映画は久しぶりに観た。勿論幽霊の皆様は極めて実体感がある。

取り囲まれた山野が必死に高田純次から700円で買ったお守りをかざすと、幽霊の皆様はかき消すようにいなくなってしまう。すげえな高田純次。たった700円ですげえ効き目だな高田純次。スピリチュアル界のバルサンみてえだな高田純次。勿論このシーンでも私が失笑してしまったことは言うまでもない。

その後は満を持して、黒マントの人の登場である。バルサン高田のお守りも粉砕されてしまう。すげえな黒マントの人。酸欠の金魚のように口をパクパクさせるだけの山野の耳に、インターホンと小坂の声が響く。……ここまで来たら、もう少しひねりがあるかと思った私がバカだった。ホラーの終盤で聞こえる声は偽物だと相場が決まっているぞ、と私は思っていたのだが、小坂は本当に来ちゃってるのである。本当に扉バンバン叩いて、最初に山野に会ったときに貰ったコントの小道具の傘で、窓を突き破って突入してくるのである。全くひねりがない。すごいでしょう?この割り切った作り。

黒マントの人も負けじと山野と小坂を何らかのパワーで操り、無理心中を図った先住者になぞらえて互いを殺させようとする。このシーンの亀梨和也の大根っぷりも特筆に値するが、こんな映画出来れば観て欲しくはないのでおすすめはしない。

そんな中、部屋に飛び込んできたのは中井だった。お前も来るんかい。割ともっさりした動きで2人を引き剥がそうとする中井。その間待っていてくれる黒マントの人。やさしい。

中井は持参した魔除けグッズを黒マントの人にぶつけるが、どれも蛙の面に水である。中井は電話越しに横水の助言を聞きながら、線香の束に火をつけて真言を唱えその火を吹く。すると火花が飛び散り、黒マントの人を取り囲んだ。黒マントの人の動きが止まった間に、山野と小坂も正気に戻る。激おこ黒マントの人、一瞬隙が出来た中井をメンチビームで吹き飛ばす。中井が必死に火花を飛ばすも、黒マントの人はそれを周囲にため込んで弾き返そうとしてきた。……言い忘れていたが、このアパートは木造である。燃えるよアパート。黒マントの人の攻撃を、小坂が持ってきた傘で更に弾き返す山野。虚を突かれてぐにゃあっ……(©福本伸行)となる黒マントの人。

……うーん、これアレだ。ハリー・ポッターだ。さあ皆さんご一緒に、エクスペクト・パトローナーーーーーーーーーーーーーーム!!!!!!!!……観る側もこんなテンションでなければやってられないんだよ、この映画。

なんとか脱出に成功した山野らは、部屋の前の廊下でへたり込んでしまう。その場所がちょうど部屋の窓(小坂が突き破ったところ)の真下なので、私は「ああ!窓に!窓に!」と思ったのだが特に最後っ屁の演出はなかった。ホラー映画に求むべきひねりがなさ過ぎて、鑑賞者のSAN値はガリガリ下がっていく……。

さて無事大阪に帰った山野と小坂は、横水に同棲のための物件を見繕って貰っていた。しかしどこからともなくやって来た黒マントの人が横水に取り憑くと、横水はふらふらと店を出て、そのままトラックに轢かれてしまう。山野と小坂は、近隣のアパートの窓にぶら下がった首吊り死体と黒マントの人に見下ろされながら不動産屋を後にするのだった……このラストシーン、一切誇張していない。すごいでしょ?何これ?我々は何を見せられているのか。

エピローグに出る松原タニシ氏の結びの言葉もよく分からないというか、本作の本旨から少しずれているように思われる。氏の文章力はその程度なので、本作を見た後で原作にあたることも決しておすすめしない。もし手に取るのなら、続編の『事故物件怪談 恐い間取り2』から読むことをおすすめする。こちらでは優秀な編集者がついたのか、それともゴーストライターでもいるのか、文章力に些かの向上が見られるからだ。

さて長々と書いてきたが、以上がこの映画の全容とツッコミどころである。……もうね、酷い。この映画は全方位的に酷い。それでいて、なんだか仕様書通りには仕上がっている感じがあるのだ。先にも書いたが、これは亀梨和也のファンに向けた追っかけ映画の感がある。でなければ無意味にラッキースケベやシャワーシーンを盛り込んだりしないだろう。そういう本筋とずれたコンセプトありきで脚本が組み立てられている気がしてならない。芸人の起用も多く、映画全体が楽屋ネタと化してしまっている。

この映画に恐怖はない。新奇性もない。全編を通じて「まあ及第点が目標かな」という投げやりな姿勢が目立ち、面白いものを作ろうという気概が全く感じられない。まともな役者は江口のり子だけである。しかしながらストーリーに壊滅的なほどのねじれはなく、一応まとまってはいるので、『犬鳴村』(2020年/東映)よりも高い点数をつけざるを得なかった。よって、大負けに負けてこの点数である。

2020年はクズホラーの当たり年だね、と楽天家は言うだろう。その両者が、かつて一世を風靡した巨星の凋落した姿だったとしても。この映画評も既に文字数は9000字に迫り、冗長記事となっている。私ももはや恒例になってしまったフレーズを何の臆面もなく用いて、これを結びの言葉としたい。

私は悲しい。中田秀夫という巨星の凋落が。こんなものしか撮れないJホラーの凋落が。そして何よりも、この映画を観てしまったという現実が、私は悲しい。

怪談にいたる病

この度、しばらくぶりに映画評を書こうと思って映画を数本借りてきたのである。

映画評を書くのは大変だ。その映画を観ていない諸兄らにも伝わるように分かりやすい解説を書き、トホホな部分を針小棒大に論い、いい部分は素直にいいと言う。全体の流れを何度も確かめ、ネタバレに無配慮だとピィピィ喚く輩達の口に石を詰め込んで歩く。こう書くと簡単そうに思えるが、その実結構精神力を使う作業なのである。それに私は映画評を書く場合、対象の映画を必ず2回以上は観ることにしている。勿論その時間もバカにはならない。

つまり何が言いたいのかというと、映画評は一朝一夕に書こうと思って書けるものでもないのである。書くにしたところで、しばらく健康不安のために雑文の執筆をサボ……もとい、休んでいたので、リハビリが必要だ。

というわけで、私はリハビリがてら書いた怪談話を2本ほど、再び投下する次第である。ネタがないからではない。「こいつ困ったら怪談書いてるな」と思った諸兄らは、そのままお口をチャックして頂きたい。さもなくば私は泣きます。いいんですか泣きますよ。それはそれは見苦しいですよ。いいんですか。

雑な枕はさておき、本題に突入するとしよう。

「トンネル」

これは父からつい先日聞いた話である。

その日父は、高速道を2時間ほど走ったところにある温泉地に向かっていた。何分、仕事や家事などのするべきことより自由を謳歌するのが好きな性分である。その悪い面を私がそっくり遺伝で受け継いだことは言うまでもない。

私達が住んでいる市の反対側に抜け、隣のO市、更にその隣のY町を経由する高速道に乗った父の車は、O市とY町の境にあるトンネルにさしかかっていた。

何の変哲もない、至って普通のよくあるトンネルである。長くも短くもない。トンネル内が緩やかにカーブしているため、入口から出口を見通すことは出来ないが、入って少し走れば出口が見えてくる……という、その程度のトンネルだ。

平日だったこともあり、高速道を走る車はまばらである。父の車の前には、かなり車間を開けて数台の車がいるかどうかだった。

トンネルの出口が近づいてきた時だったという。前を走る車の向こうに、車道を横切る人影が見えた。

トンネルを吹き抜けてくる風に、ゴワゴワとした上着の裾が翻っていた。その質感はトレンチコートか、雨合羽のようだったという。えび茶色の上着を着た人物が、トンネルを出たところからほんの数メートルばかりの距離を、左から右に横断していた。

父は「あんなところを横断するなんて危ないな」と思ったが、すぐに思い返して違和感に気が付いた。ここは高速道である。歩行者の立ち入りは勿論許されていない。

すぐに思い当たったのは、高速道への誤進入であった。特に老人に多いが、自転車や歩行者の誤進入は意外なほど頻繁に発生しているという。

しかしながらその推理には弱点があった。このトンネルはちょうどサービスエリアや料金所などの中間に位置していて、人間が歩いて立ち入るのには無理のある場所なのだ。それに、高速道の真ん中をああして歩行者が右往左往していたら、サービスエリアや料金所などの侵入地点からもっと近い場所で通報され、既に確保されていそうなものである。

えび茶色の上着の人物は、再び横断することもなく、道路の右端に立ち尽くしていた。行くでもなく戻るでもなく、ただ呆然と立っているように見えたという。

父は万が一誤進入だった場合に、通報に備えて人物の風体を掴んでおこうと、人物から目を離さないようにしてトンネルの出口付近で少し速度を緩めた。

しびれを切らしたのか、後続車が1台、父の車を猛然と追い越していった。すると、その車が通り過ぎた後には、あれほど目立っていたえび茶色の上着の人物が忽然と消えていたのだという。

トンネルを出てからも、サイドミラーやルームミラーにあの人物が映らないか気をつけていたそうだが、問題のえび茶色の人物はトンネルの出口が見えなくなるまでの間、どこにも映らなかった。

その日帰宅した父は、やや興奮気味に私にこの話を聞かせた。

「絶対人間だった。道路を左から右に横断してた。見間違いなんかじゃない」

そう力説する父に、私は話を聞いている最中から引っかかっていたことをひとつ尋ねてみた。

「その人が着てたのって、本当にえび茶色のコートだった?」

「そうだよ。赤みを帯びた茶色だった」

「それってさ」

「何?」

「乾いた血の色だったりして」

どうにも気になった私は、その近辺で死亡事故が起こっていないかどうか調べてみたのだが、ざっと調べた限りでは、その辺りでは死亡事故はおろか、交通事故そのものが起こったこともなかった。

えび茶色の人物は、何を待って立っているのだろうか。

「窓」

これは恥ずかしながら私の話である。

しばらく前から、運動不足の解消も兼ねて深夜徘徊をしていた。大抵は夕食後、夜10時前後から、町をぐるぐる歩き回るのである。

幸いにも我が町は治安がいいので、これまで何か危険な目に遭ったとかいうことはない。ただ、ほんの3メートルばかり前方から突然キツネが飛び出してきて、にらみ合いになったことならある。キツネとはいえ野生の動物である。エキノコックスのこともあるし、正直肝が冷えた。こちらが一歩動くと、キツネは弾かれたように駆け出して夜の闇へと消えていった。

と、このようにして夜の町を歩いていると、気付くことがある。

それは、夜間の家々は、意外なほど外部からの観察者に対して無頓着であるということだ。流石に1階のカーテンやブラインドが開いていることは稀だが、2階の窓や高所にある窓などは、煌々と内部の明かりを外部まで漏れさせていることが多いのである。

あまりいい趣味とは言えないのでこんなことを書くのは心苦しいのだが、実は私はそのような窓々を眺めながら歩くのが結構好きで、私の中の下卑た野次馬根性をちょうどよく消化してくれるので重宝していた。

念のため書いておくが、住人の着替えを窓越しに覗き見たり、干されている下着を探したりなどは一切していないし、またする気もない。私はただ、見えるものを見ていただけだ。例えばそれはしおれかけた観葉植物であったり、壁を埋める背の高い本棚であったり、あるいは猫や犬だったりする。私はただ、私以外の存在が生活している証拠を、窓越しに眺めるのが好きだったのだ。

中には不気味な家というのもあり、通りに面した出窓をぎっしりぬいぐるみで埋めてあったりして、これを夜見るとかなり怖い。しかもぬいぐるみ達の顔は全て外を向いているのである。もう私のような不審者を怖がらせるためにやっているとしか思えない。

あるいは、通りに面した窓という窓に時計が掛けられている家もあった。1枚だけ時計が掛けられているなら分かる。1階の窓に全て掛けられていたとしても、まだ分かる。よほど時間が気になる住人なのだと思える。しかし、窓という窓に時計が掛けられているとなると、これはかなり異常である。何せ2階の窓にまで時計が掛かっているのだ。手すりもベランダもない2階の窓に時計を掛けて、誰が見るというのか。釈然としない。

とある切妻屋根の家の、屋根裏部分にあたる窓の縁から、巨大なE.T.のぬいぐるみが通りを見下ろしていることに気付いた瞬間もかなり怖かった。ご丁寧にも、我らがE.T.君には下から照明が当たっているという気合の入りようである。もし私が車の運転をしている最中にそれに気付いていたら、ハンドル操作を誤って事故を起こしただろうという自信がある。

このように、ちょっと意識して見てみると、変な家や不気味な家は思いの外多く存在しているのだ。しかしそれはあくまで住人達の意思で行われていることであり、何かしら異常だったとしてもそれは住人のほうであって、家そのものが異常なわけではない。そう思っていたからこそ、私は深夜徘徊と窓々の観察をやめなかった。

ある夜のことである。私は今まで足を踏み入れたことのない住宅街を徘徊していた。

この住宅街というのは、国道と高速道、それなりに大きなバス通りに囲まれた三角地帯で、そのいずれからもやや坂を下ることになる立地にあった。早い話が、すり鉢のように一段くぼんだ土地に造成された区画だったのである。一辺を高速道が区切っているため、この区画に入るには国道かバス通りから行かざるを得ず、加えて片手で足りる数の道のいずれかを選択する必要があった。すなわち、区画全体がひとつの袋小路のようになっているのだ。

私は行きと帰りで同じ道を通るのがあまり好きではない。学校や職場など、何か目的地がある場合は脅迫的なほど同じ道を通りたがるのだが、目的もなくぶらついている場合は、(より多くの窓々を観察するという意味もあって)なるべく違う道を選択したかった。よって、往路と復路で同じ道を選択しなければならない区間が多くなるこの区画には、足を踏み入れてこなかったのである。

にも関わらずその住宅街を歩いていたのは、本当に単なる気まぐれだったとしか言いようがない。他の手近な住宅地は概ね探索してしまったし、目的もなくただ遠くへ遠くへと歩くと、帰ってくるときがしんどいのだ。

とにかく私はその住宅地に足を踏み入れ、徘徊がてら窓々の観察を行っていた。

実際のところ、2階の窓というのはどの家もそれほどバリエーションがあるわけではない。大抵は本棚や机などの家財が見えるだけのことが殆どである。だからこそ私は窓から窓へと視線を絶えず動かしながら歩いていたのだ。

その住宅街の中でも最も海抜の低い位置、要はすり鉢の底に到達した私は、その交差点からいちばん急な坂を選んで登り始めた。この坂というのがかなり急で、かつ舗装が非常に荒れている。文字通り穴だらけであり、街灯もまばらな中では足を取られてしまいそうで、私の視線は自然とつま先に落ちた。

坂の半ばを過ぎると、かつては生け垣だったのであろう低木が野放図に伸び、歩道を半ば覆い隠さんばかりになっている庭が目についた。坂のいちばん上には、それなりに大きな家があるらしい。

坂をほぼ登り終えても、敷地が一段高くなっている上に低木がかなり生い茂っているため、家の全容は見えてこなかった。しかしながら、この家も例に漏れず、2階の窓から光が漏れていることはうかがい知れた。

坂を上り終えた私は、その家の全容を見ようとして角を曲がった。そして、生け垣の切れ目から、それを見たのである。

それは規模が大きいことを除けば、至って普通の家だった。黒っぽいガルバリウム鋼板の外壁に、白い窓枠が散っている。向かって右手にはカーポートがあり、そのすぐ左隣には簡素なポーチがあって、その奥には建物全体の印象からすればやや不釣り合いにも思える木製の玄関扉があった。家の前には庭があり、生け垣の切れ目からレンガが敷かれた短いアプローチがポーチまで続いていた。

ここまでなら、どこの町にも1軒はある家かも知れない。しかし、

カーポートの屋根部分に張られたポリカーボネートの板は破れており、ポーチの壁には表札が剥がされた跡が残っていた。庭は所々に鉢やレンガなどが覗いているからかろうじてそれと分かる程度には荒れており、レンガ敷きのアプローチにもその隙間を縫って草がぼうぼうに伸びている。

この家に、住人はいない。誰が見ても明らかだろう。では私が見た2階の明かりは何だったのか?

2階には家の正面に面した窓がなかったので、私は今登ってきたばかりの坂を少し下り、先ほど窓の明かりを認めたところまで戻った。

人間の知覚というのは微妙なもので、家の全貌を把握した今となっては、生い茂った生け垣越しに、窓のある位置もなんとなく把握できてしまう。私は窓を見上げた。明かりはまだ漏れている。

私は生け垣をそっと手で押しやってみた。生け垣の内側部分には殆ど葉が茂っておらず、細い枝の向こうに2階の窓が見え――それと目が合った。

家の作りから推測するに、おそらく2階の廊下の突き当たりか、あるいは階段室にあたる部分に出窓がしつらえられており、明かりはそこから漏れていた。そして――その真ん中に、ぽっかりと顔が浮かんでいたのである。やや背筋を曲げて、窓に押し付けるように突き出された、うつろな顔があった。そしてその目は、真っ直ぐ私を見下ろしていた。

私はもしかすると、短く叫び声を上げたかも知れない。

その後、私は結局深夜徘徊を行う勇気がどうしても湧かず、今では昼間に時間を見繕っては町を歩いている。近くにも行っていないので、あの家が昼間どうなっているのかは分からない。ただ、今でもその区画を見下ろす国道沿いを歩いていると、あの家があったはずの辺りから視線を感じることがあるということを書き添えておきたい。